编者按

近年来,BBC记者、英国皇家国际问题研究院研究员比尔•海顿(Bill Hayton)的南海问题研究颇受国际追捧,一些重要国际学术刊物都刊载了他的研究成果。不仅如此,记者出身的比尔•海顿还非常善于利用国际媒体和国际论坛传播他的研究,他不断地受邀到全球各大新闻媒体、重要的国际问题研究机构、以及各主要南海问题研究平台宣讲他的“南海故事”,出场次数之频、影响面之广,颇令人震惊。

如果比尔•海顿对于南海的研究是客观、中立的,这种善于利用媒体传播其研究成果的做法是有益的。

但遗憾的是,比尔•海顿的研究一直采用一种极端的“欧洲中心主义”历史观,对于东亚和东南亚的历史怀着浓厚的偏见,缺乏基本的同情,造成了其对于南海历史进行了非常狭隘、甚至南辕北辙的错误解读,加深了中国与有关国家的裂痕。加上他基本上不通中文,研究材料主要依据是二十世纪上半叶的一些英文报纸,认知维度单一、解读非常碎片化,甚至违反基本的历史常识。

再者,海顿没有一个全面的、比较的史观,抓住一鳞半爪的信息进行过度解释,忽视了关于领土主权的历史证据只有在权衡和比较所有当事国的所举证据之后,才能得出相对客观的判断,否则一些所谓的认知和研究结论不过是瞎子摸象罢了。

本文及后续两篇文章将对海顿等人的研究进行重新审视,意在减少一些偏见和误解,并增进国际社会对南海历史叙事更多的平衡解读。

引言

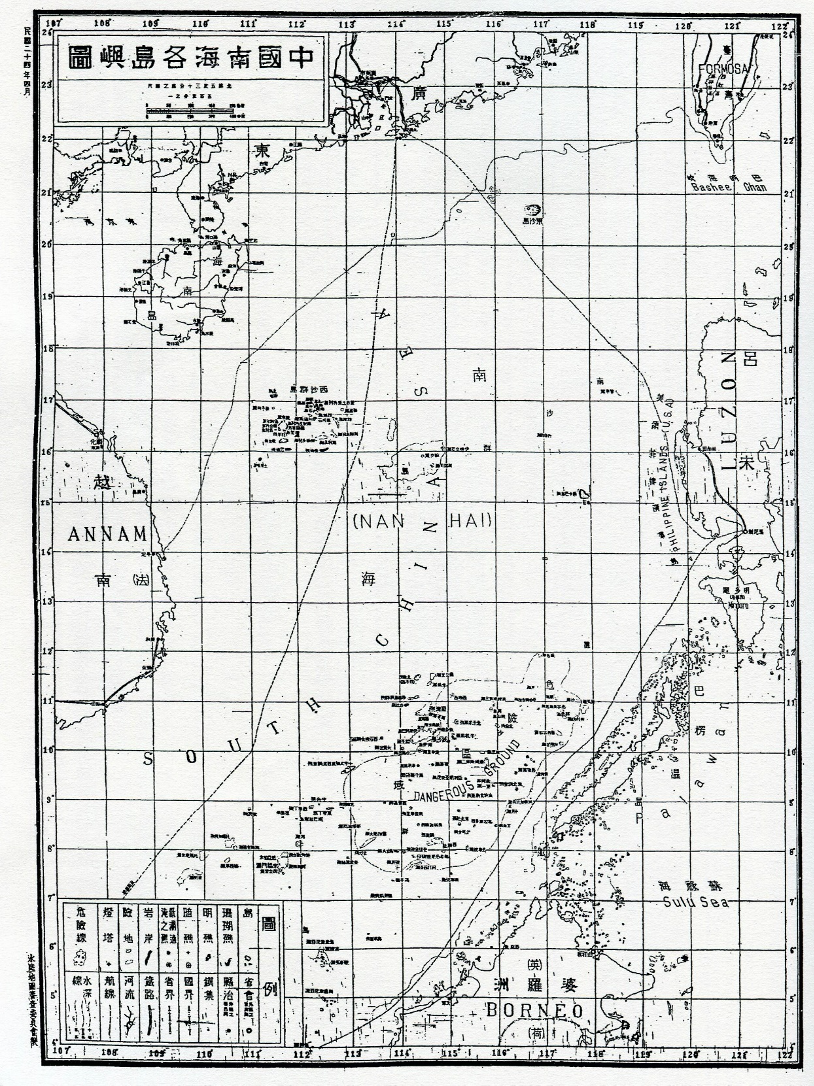

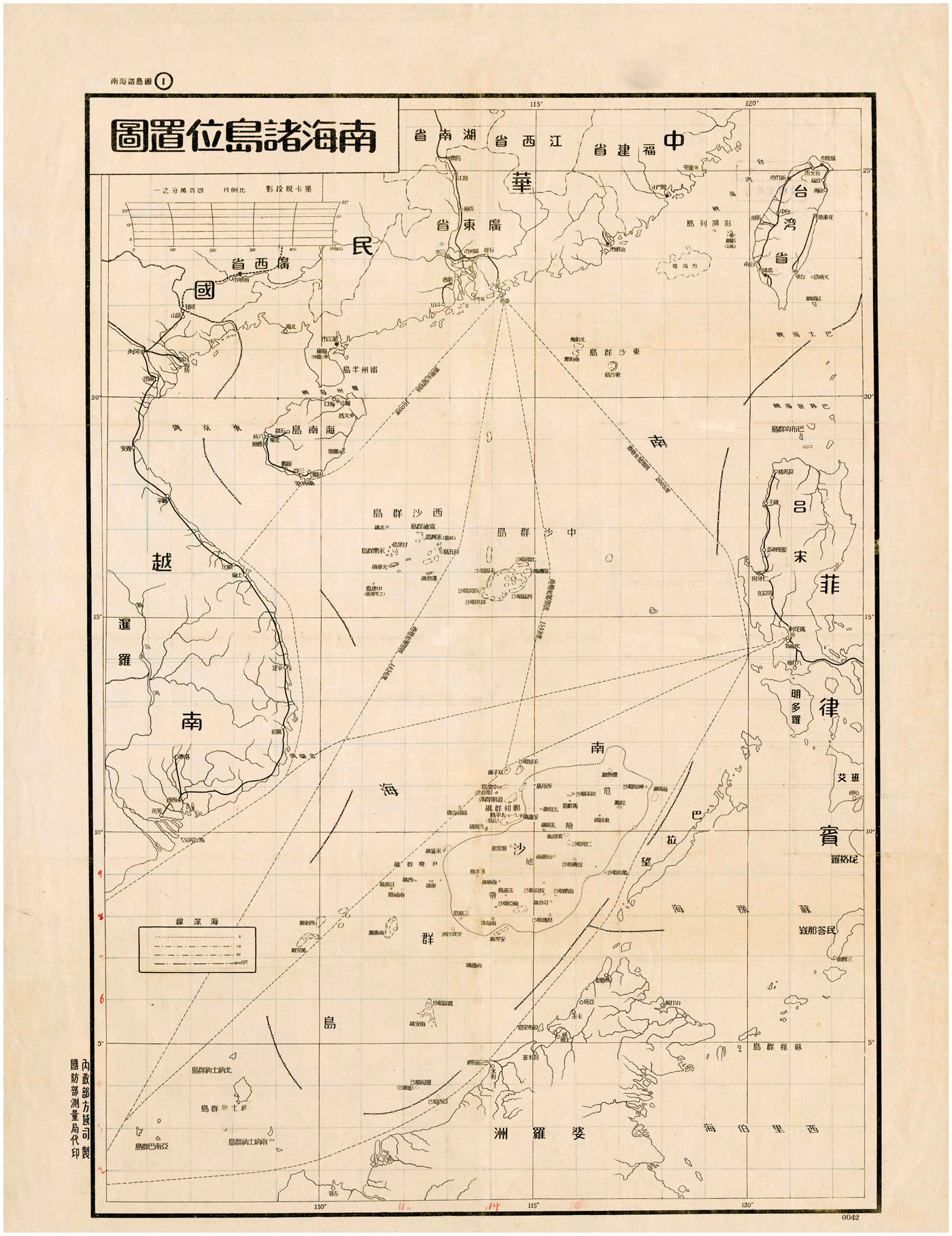

民国时期所形成南海地图,主要有三种绘法:第一类是在南海海域中,仅仅标绘出东沙岛和西沙群岛,其余南海诸岛则未绘出,如1914胡晋接、程敷锴所编《中华民国地理新图》[1],1927年屠思聪之《中华最新形势图 》[2],1933年陈铎所编《中国模范地图》[3]等。第二类是在南海海域中,标绘出东沙岛、西沙群岛、中沙群岛以及南沙九小岛,如1934年陈铎所编《(表解说明)新制中国地图》[4]。第三类是完整地标绘出东沙、西沙、中沙和南沙群岛,如1935年水陆地图审查委员会所刊印的《中国南海各岛屿图》[5],1936年白眉初所编的《中华建设新图》[6],1937年苏甲荣所编《中华省市地方新图》[7],1939年丁文江、翁文灏、曾世英所编的《中国分省新图》[8],1947年国民政府内政部方域司绘制的《南海诸岛位置图》[9],1948年丁文江、翁文灏、曾世英所编的《中国分省新图》(战后修订第五版)[10]等。其中,最重要的无疑是国民政府官方正式发布的两幅地图:1947年的《南海诸岛位置图》和1935年的《中国南海各岛屿图》。

长期以来,国内学界对于《南海诸岛位置图》的研究较多,而对于《中国南海各岛屿图》的关注则相对比较少。在国际上,对于《中国南海各岛屿图》的意义与价值质疑声音很多。黎蜗藤称,中国与南海各岛甚少联系更无实际管治,只是利用地图进行开疆拓土。[11]英国学者比尔·海顿(Bill Hayton)认为,水陆地图审查委员会在绘制地图时未实际进行考察,而是在参考他人制作的地图之后,确定了南海各岛屿的位置和名称。在《中国南海各岛屿华英地名对照一览表》中,南海地物的中文名称多是从英国地图中的英文名称直接意译或者音译而来。不少还存在着翻译错误。[12]菲律宾在南海仲裁案中声称,“中国在南中国海几乎鲜有活动或联系甚少,大部分海洋地物没有中文名字,就此引发一个显而易见的疑问,中国究竟在什么基础上主张对这一区域的历史性权利?”[13]菲律宾进而认为,“当代档案研究表明,中国主张对南海各岛屿的主权,即便是对西沙群岛北部岛群(宣德群岛)的主权,都缺乏历史依据,更不用说对有关水域的历史性权利了。”[14]

1935年《中国南海各岛屿图》

《中国南海各岛屿图》作为民国时期官方印制的第一幅将南沙群岛纳入中国版图,明确中国南海陆地疆界的标志性地图,在国际法上有何种意义?[15]综合相关国际司法实践,地图佐证一国领土主张时的国际法效力至少取决于如下5个因素:首先,地图是否清楚地反映国家主权意图;其次,地图制作是否精确;再次,地图本身是否足够中立客观;复次,一国官方地图是否前后一致;最后,一国地图是否得到国际社会以及利害关系国家的承认或默认。[16]我们应该如何客观、全面地看待该图中存在的错误和面临的质疑?本文尝试将《中国南海各岛屿图》的国际法意义放到当时中国所处的国际情势下,放到影响地图证据效力的各个因素下进行考量,也放进中国从帝制时代的天下秩序走向现代民族国家的转型脉络下进行解读,以期能够抛砖引玉,以期引发进一步的研究与思考,同时也试图回应相关质疑。

一、1935年《中国南海各岛屿图》与中国的主权意图

证明一国领土主张的地图是否具备国际法上的意义,最关键、最核心的问题是该地图是否清楚地反映国家对其所主张的领土的主权意图。1986年,国际法院在布基纳法索/马里边界纠纷案中指出:“地图并不必然比其他证据材料有更高的证明效力,除非地图本身可以构成国家意志的明确表达,”[17] 2002年,国际法院在印度尼西亚诉马来西亚的“巴丹岛和利吉丹岛案”判决中进一步指出:“在某些情况下地图可以确立领土权力(establishing territorial rights),但是地图的效力并非由于自身的内在特点所决定,而是因为这类地图在类型上属于相关国家意志的客观表达。比如,地图被作为附件放入官方的文件中,而且成为该文件不可或缺的一部分。”[18]在荷兰与美国的帕尔马斯岛案中,马克斯·胡伯法官认为,“在运用地图决定主权问题时必须尽最大的审慎,除非地图是一份法律文件的附件,一般情况下地图只是提供一种非常间接的关于承认或放弃权利的提示。”[19]可见,地图能否体现并反映国家的主权意图是其有无国际法上证据效力的基础。

比尔·海顿认为:

“即使到了1935年,从现有证据可以看出,中国(水陆地图审查委员会)是否在对南沙群岛提出领土要求仍不清晰。1935年4月,《水陆地图审查委员会会刊》第二期中有一幅标题含糊的地图——“中国南海各岛屿图”。此名称既可以理解为“中国在南海的各岛屿图”(“Map of China’s Islands in the South Sea”),也可以理解为“南中国海各岛屿图”(“Map of Islands in the South China Sea”)。这幅图标出了岛屿的位置和它们的新中文名字,但没有标出边界线,也没有说明委员会认为哪些海洋地物属于中国,哪些不是。他们可能认为所有被命名的的岛屿、岩石、礁和海底沙滩都属于中国,但地图上没有将它们与明显不属于中国的地方,例如马尼拉,进行区分。”[20]

应当指出,1933 年6 月7日成立的中华民国水陆地图审查委员会系正式的官方机构,它由国民政府内政部召集海军参谋本部、外交部、教育部、蒙藏委员会等单位组成,其功能在于审查及确定中华民国之领土疆域,“着意编制标准地图,审查各类舆图”,防止“以讹传讹……致国疆界线,任意出入。”[21]依其职能,在确定领土界限范围上,水陆地图审查委员会无疑代表了国家意志,由其审定并发布的《中国南海各岛屿华英地名对照一览表》以及《中国南海各岛屿图》是中国国家意志的正式、权威表达。

上述两份文件明确了中国在南海的领土范围,即包括了东沙岛(今东沙群岛)、西沙群岛、南沙群岛(今中沙群岛)和团沙群岛(今南沙群岛),最南至北纬4度的曾母暗沙。1935年3月22日召开的水陆地图审查委员会第28次会议决议,绘制政区疆域各图须画出东沙群岛、西沙群岛、南沙群岛(今中沙群岛)和团沙群岛(今南沙群岛)。[22]其次,从名称上也不难看出《中国南海各岛屿图》是以明确南海岛屿归属为目的指向的地图,具有强烈的政治性与主权指向性。至于比尔·海顿所称本图名称含糊不清的问题,如果是从中文的角度来看本图的名称则并不会产生歧义,而是明确表达了对于南海岛屿的主权主张。再次从本图绘制的背景来看,《中国南海各岛屿图》是在内外交困的情况下绘制的,当时法国、日本等诸强欲染指南海诸岛,民间社会对于国民政府在“九小岛事件”的反应迟钝、应对措施不得力,颇多指责和声讨。面对这种境况,国民政府制作该图,是为了明确中国对于南海诸岛的主权以作为对法国、日本染指南海诸岛的回应。比尔·海顿称图上没有疆界线,无法区分哪些海洋地物属于中国,哪些属于周边国家。其实,稍加细察,不难发现,该图在菲律宾上清晰地标绘了“美领菲律宾群岛”,在婆罗洲北部标记“英”,在婆罗洲南部标记“荷”,而在越南则标记了“法”而对南海诸岛未加标记,这与海南岛、广东沿海的处理方式一样,默认即属中国,也符合该图的名称“中国南海各岛屿图”。

概言之,综合考虑《中国南海各岛屿图》的制定机构、地图的名称、绘制的历史背景,不难认定《中国南海各岛屿图》体现了中国政府对于南海诸岛的主权意图。

二、《中国南海各岛屿图》的精确性问题

回顾相关的国际司法判例可知,地图的精确性对于判断地图的证明力大小亦起到重要的作用。在“布基纳法索诉马里边界纠纷案”中,国际法院的法官认为:“地图作为证据的证明力大小取决于诸多因素。其中有一部分取决于地图在技术上的可靠性。特别是在20世纪50年代以后,航空和卫星摄影技术的发展使得这个因素增强了”。[23]马克斯·胡伯在“帕尔马斯岛案”中更是指出,“法律上地图作为证据的首要条件是其在地理上的精确性”。[24]

对于《中国南海各岛屿图》的精确性问题,比尔·海顿提出质疑,“水陆地图审查委员会在绘制地图时并未实际进行考察,而是在参考他人制作的地图之后,确定了南海各岛屿的位置和名称。在《中国南海各岛屿华英地名对照一览表》中,南海地物的中文名称均是从英国地图中的英文名称直接意译或者音译而来,甚至该为哪些地物进行命名也受到被复制的地图影响。委员会所列的岛屿名单存在错误,在对岛屿名称进行翻译时也犯了错误。”[25]

一般而言,用以划分领土边界的地图自然是越精确越具有证据价值,但不能忘记审查地图的主要目的在于发现国家的立场、主张的领土范围,特别对尚未划边界、处于争议之中的地理边界,不应盲目追求精确性,而是要注重检视地图的精确程度与地图目的、功能的匹配度,假如政区地图可以基本上清晰地反映一国领土主张的范围,即应认定其具备足够的精确性。国际法院在比格尔海峡(Beagle Channel)案中曾指出,“从理论上看地图可能是不精确的,但地图的重要性或许并不在于地图本身,而在于周边国家以及政府代表对它的态度,以及采取的相关行为。” [26]

《中国南海各岛屿图》虽在一定程度上借鉴了英国海图。但需要指出的是,在航空摄影和卫星遥感技术尚不发达的时代,并非每一张地图中的每个地物的绘制都要经过实地测量,地图之间的互相借鉴是相对普遍存在的现象。判断一幅地图是否精确应以当时的制图技术来衡量,而非用现在的技术标准和科技条件。[27]地图的目的在于反映国家的立场、确定主张的范围,只要能够满足这一目的,即应认定是精确的。《中国南海各岛屿图》能清晰地反映中国政府对南海各岛屿领土主张的立场和范围,无疑具有备足够的精确性。

三、《中国南海各岛屿图》是否中立、客观

地图的国际法意义也取决于其制作者是否中立、客观和权威。通常,地图如由中立的制图专家制作,它的证明效力会增强。相反地图如果是在单方授意下绘制的,证明效力就可能打折扣。如布基纳法索/马里边界纠纷案件案中,国际法院指出,“地图的证据效力还涉及到地图来源的中立性。”[28]小田滋法官在“卡西基利/塞杜杜岛案”中也曾阐述:“政府机构制作的地图,尽管具有表明其对于某一特定区域的领土或主权问题的立场,但是仅此并不能决定系争领土的法律地位,因为地图通常只表明国家的主张,而且往往是最大化的主张,但并不必然能说明其主张的正当性。”[29]

1935年《中国南海各岛屿图》直接针对的是法国与日本对南沙岛礁的占领与兼并行为,在主权意图上系伸张中国的国家意志,是对法、日并吞行为的一种反制,但它确认的是千百年来中国渔民在南海诸岛的开发、生产和生活的客观事实。[30]通常地图总是特定国家制作的,特别是涉及领土边界的地图由当事国制作,反映当事国的主权意图十分正常。国际司法实践也表明,不会仅仅因为地图是争议一方的当事国制作的,就一概予以否定, 应当结合所有其他因素,包括全部证据,加以综合认定。[31]

四、《中国南海各岛屿图》是否前后一致

为了证明一国对其领土主张的一贯性,国际司法机构通常要求当事国提交的地图证据应当先后一致才具国际法上的证明力。如国际法院在1999年“卡西基利/塞杜杜岛案”中指出,“鉴于提交的地图中有不确定和不一致的地方,法院不能就涉案的地图本身得出结论”。[32]

的确,地图应先后一致。如果不一致,何者作准便会成为问题。司法机构一般很难从不一致的地图中辨认国家的真实意图。[33]此外,不一致的问题,也会受到国际法上“禁止反言原则”的规制。但另一方面受制于时代、制图标准与制图条件、科学技术等因素,“对地图的前后一致要求并非绝对的,但是应当保持基本上的一致性。”[34]

比尔·海顿认为,二十世纪初以来,中国对南海的主张存在一步步向南拓展的过程,逐步构建了中国的海洋地理躯体。[35]黎蜗藤称,“在1908年之前,所有中国地图都没有把南海诸岛列入中国版图范围内。1909年到1917年之间,中国地图逐步把西沙和东沙列入中国版图。1917年到1934年,所有的中国地图都把西沙和东沙列入中国版图之内。但是中沙和南沙在地图上都不是中国的一部分。1935年地图开疆之后,所有的中国地图都把中沙和南沙列为中国的一部分,绝大部分地图也把黄岩岛列在中国版图之中。在1947年之后,民国政府把南海分界线以断续线的形式固定下来。从此中国地图上的南海就和现在的样子大同小异(除了中华人民共和国把十一段线变成九段线)。”[36]黎蜗藤这里混淆了官方地图和私人地图,在国际法上,私人地图未经国家任何承认,在国际法中没有法律效力。[37] 1935年4月出版的《中国南海各岛屿图》才是“民国政府公开出版的第一份具有官方性质的南海专项地图” [38],它的出版正是为了规范和纠正此前中国地图出版的混乱状况 。所以,《中国南海各岛屿图》与其前出现的私人地图不一致,丝毫无损其法律意义。

但是自从1935年《中国南海各岛屿图》确认中国主张南海四大群岛的范围以来,一直到今天,即便政权更迭,中国政府保持了对于东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛以及南沙群岛主权主张的一致性。此外,黎蜗藤等指责国民政府 “地图开疆”,实则不堪一驳。中国当时是弱国,而且处于列强环伺之下,以当时的国家能力,但凡稍有常识都能意识到,中国不可能冒天下之大不韪而有“开疆”之举。[39]当时法、日两国蚕食鲸吞南海诸岛,水陆地图审查委员会绘制并发布《中国南海各岛屿图》实为保国、自卫之举。究其实质是确认国家在南海的陆地领土范围,利用地图进行维权。

五、《中国南海各岛屿图》是否得到利害关系国家的承认或默认

地图是否得到利害关系国家的承认或默认,是否能够反映国际社会的重叠共识是判断地图证明效力的重要因素。厄立特里亚埃塞俄比亚边界委员会曾经正确地指出,“地图自身也许仅有较弱的证据效力,但如得到争议国的承认,则将具有重大的法律意义。”[40]该委员会还进一步认为,“一份官方制作的地图,比例尺大小上也足以看出有争议的边界领域范围,而且无论在境内外一般都购买得到,并可以对此进行审核,争议方如果没有任何反应或者甚至据此确定自己的行为,则该地图应被视为具有重要的法律意义。”[41]1935年《中国南海各岛屿图》本身是抗议日、法侵占行为的产物,也没有证据证明该图得到了日本、法国以及其他利害关系国家的承认或默认。但是1948年中国官方出版的《南海诸岛位置图》,是对该图的延续和继承。国际社会、特别是周边有利害关系的国家,在相当长的一段时间内对于1948年公开出版的《南海诸岛位置图》并未表达反对意见。[42]

布鲁姆曾指出:

“国家如欲维护其自身权利,则应当密切关注其他国家大量的官方自利行为,假如他们感到自身权利已经受到了侵犯或者有可能受到侵犯,就应当通过国际法认可的方式对之提出抗议。”[43]国际法院在柏威夏寺案中,对沉默与不作为可能的后果有明确的论述,“泰国当局应当在一个合理的期限内作出某种反应,如果他们不认同该地图的主张或者有任何其他严肃之疑问。泰国在当时以及此后的若干年中均未作出反应,因此可以推知其对地图所标边界的承认,而且这种承认也被认为是在自愿的情况下作出的。[44]

由此,我们或许可以间接推断出,《中国南海各岛屿图》一定程度上得到了利害关系国家的承认或默认。

1948年《南海诸岛位置图》

结语

南海诸岛原本就是中国的海防边陲,正如列文森所指出的,

“近代中国历史是一个从天下成为民族国家的历程。”[45] “天下是一个以接受中华文化、伦理秩序为基本公约数的文明秩序概念”。[46]

“天下秩序”下国家之间没有清晰的边界(boundary),只有政治力量逐渐消于无形和模糊的“边陲”(frontier)。1935年的《中国南海各岛屿图》又是在国家内外交困的情况下绘制的,未能全面地反映出中国人、特别是中国渔民千百年来对于南海的发现、命名、使用以及管理的历史,岛屿命名和具体地理信息也存在着一定瑕疵。但它是中华国民政府第一幅正式明确中国在南海地区陆地范围的现代地图,完整、清晰地体现了中国主张南海各岛屿的主权意图和范围。而且以当时的测绘制图技术来衡量,该图也达到了相当精确的水准。从该图体现出的国家对于南海各岛的主权主张也被后来的《南海诸岛位置图》等国家发布的官方地图所继承,从而保证了我国对于南海诸岛主权主张的连续性和一贯性,并得到了周边国家长期默认接受。

它不仅对于证明中国对南海诸岛的领土主权有着重要价值,对于促进中国向近代民族国家转型,明晰自身的地理边界,以及对今天我们维护海洋权益都有着深远的意义。